Sophie Dardeau // En quoi l’œuvre de Francis Bacon vous est singulière et vous touche émotionnellement ? Je pense notamment à Tête 6 du Pape Innocent X peint à partir du tableau de Velasquez ?

Charles David Wajnberg // C’est une empreinte artistique profonde. Bacon était obsédé par le tableau de Velasquez, je suis, à mon niveau, obsédé par ce portrait de Bacon. Je devais avoir 15 ou 16 ans lorsque j’ai visité la rétrospective que le Centre Pompidou faisait du peintre ; je suis tombé nez-à-nez – ou nez-à-toile – avec l’Etude d’après le portrait du pape Innocent X (plus grande, plus d’un mètre cinquante de haut) et je n’en suis pas revenu. On a tout dit sur Bacon et sur ces peintures : le cri d’horreur, le rictus de Mussolini, les jupons en dentelle des travestis de Berlin… Tout ceci est banal si l’on considère leur impact considérable dans l’histoire de l’art et sur ceux qu’elles ont fascinés ; aucune critique ou commentaire ne suffit à estimer une œuvre aussi géniale.

La constante, dans les toiles des années 50 de Bacon, c’est la composition d’un cadre, sorte d’arène à la fois circulaire et carrée, et d’un souffle vertical, passant sous cette arène et propulsant l’espace dans sa dimension verticale. La figure qui s’y trouve y est aspirée de bas en haut. Je me souviens avoir été pris d’une très forte impression de vertige et de perspective, comme lorsqu’on regarde une tour depuis son pied, sur le parvis. On imaginerait presque ce pape dans un ascenseur en « ascension libre » – ça lui donnerait une bonne raison d’hurler !

On peut comparer cette sensation, bien qu’il faille se garder d’arrangements trop commodes, à celle que peut procurer le début de Metastasis de Iannis Xenakis : l’impression qu’un mouvement d’une grande violence se fige instantanément, dans le vertige et une certaine démesure.

S.D. // Quelle(s) incidence(s) ses peintures ont-elles eu sur votre composition, concernant vos recherches menées sur la texture ?

C.D.W. // Là encore, je ne peux envisager de lien direct entre peinture et musique, et il faut des constructions plus complexes encore pour se poser la question d’un cheminement souterrain, qui relèverait de l’analogie ou de l’hybridation. La peinture, comme d’autres disciplines, suscite en premier lieu chez le compositeur la question de la spécificité musicale. En tant que discipline pleinement autonome, la musique interroge donc le musicien sur les fondements de son art : pourquoi la musique, pourquoi pas la peinture ou les sciences ? On peut éluder cette question par deux banalités : fixer à la musique des enjeux qui lui sont étrangers (philosophiques, scientifiques ou métaphysiques) ou la réduire à un artisanat, un métier sans enjeu pour la conscience. Y répondre, en revanche, c’est commencer par reconnaître la distance qui sépare la musique des autres disciplines, à la fois distance d’assimilation et distance de singularisation ; possibilité-double de l’échange et de l’autonomie.

La question de la texture relève, au moins pour mon cas personnel, d’un questionnement d’abord pictural, justement lié aux œuvres de Bacon, que j’ai mis longtemps à formuler puis à soumettre à l’écriture et au phénomène musical. Sans se ranger dans une conception spécifique de la texture, disons celle de Schaeffer ou de Ligeti, on peut concevoir la texture comme une notion plutôt intuitive : une médiation entre le monde sensible et notre connaissance de la réalité. La texture, c’est l’indice de la consistance, donc de la réalité des phénomènes que nous percevons. Si l’on considère une image de synthèse élémentaire comme peuvent en produire les ordinateurs, c’est-à-dire lisse, sans bruit ni grain, on a immédiatement la certitude de l’artifice et nos sens dénient toute réalité à l’objet perçu. Regardons maintenant un portrait de Bacon. Sa chair n’est pas de sang, mais sa réalité picturale, son traitement, l’organisation (l’acte de rendre organique) de la peinture rend nos sens pénétrables à cette virtualité. La texture est, pour moi, la possibilité de rendre palpable l’artefact, de le nimber de chair et de lui donner corps, lui octroyer une capacité d’impression sur nos sens, donc une possibilité d’action sur le monde.

Lorsque la musique en arrive à cette considération, c’est qu’elle cesse d’être assujettie à une logique du langage pour reconquérir les phénomènes particuliers qu’elle met en œuvre. Par la réflexion sur la texture, le compositeur peut envisager toutes les complexités de l’écriture et les rendre sensibles, faire en sorte que la richesse de l’abstraction prenne vie dans le plan de l’audition.

S.D. // Cette question est également liée à la précédente. Bacon aime à dire qu’après Picasso, il y a eu les primitifs italiens et après Cézanne, il y a eu Rembrandt (autoportraits de la fin de sa vie) ; il fait également référence à un tableau déterminant pour Bacon, le Bain turc d’Ingres. Vous sentez-vous proche de cette ligne de force qui a été, pour bon nombre de peintres, un souci permanent de travailler la surface ? Également, travaillez-vous la matière sonore (les lignes et les espaces) comme le ferait un Degas avec l’utilisation de pastels, ou en utilisant une matière parfois plus épaisse, rugueuse et complexe comme celle que l’on trouve dans l’œuvre de Vincent Van Gogh ?

C.D.W. // Qu’y a-t-il dans Le Bain turc, sinon cette qualité de la peau et de la chair ? Il y aura bien quelque observateur prude pour avancer au premier plan du commentaire des considérations d’ordre historique ou symbolique, mais la matière du tableau reste la chair – que Bacon fera viande presque deux siècles plus tard. Voilà donc notre texture, qui rend la création artistique si pressante à nos sens.

La célèbre citation de Bacon : « Peindre comme Velasquez mais avec une texture de peau d’hippopotame » montre l’intérêt du peintre pour la surface, donc la peau et incidemment ce qu’elle recouvre, ainsi que la filiation spécifique qu’il imagine entre Velasquez, Ingres ou Cézanne. Qu’est-ce qui rend admissible à notre conscience la difformité d’un hippopotame, sa morphologie si différente de la nôtre, sinon l’extraordinaire complexité de sa peau : plis, rides, maladies de peau, tumescences et excroissances, l’alternance de zones d’humidité et de sécheresse – brillantes et mates, propres puis sales. Non pas qu’un tel relief soit imparfait, mais qu’il soit, au contraire, parfaitement réel.

En tant que musicien, je cherche, par la texture, à rendre sensible les structures propres à la logique musicale, sans pour autant les exhiber crument – faute de quoi leur impact se voit nettement réduit. Sans être érudit en peinture, on peut penser que l’usage du glacis, cher aux surréalistes, qui masque le trait du pinceau, construit une peau à la toile et rend son contenu plus « impressionnant ». Les objets délirants de Dali prennent ainsi une forme compatible avec notre réalité ordinaire et nous envahissent d’autant plus facilement. Si le peintre peut masquer son geste sous une texture, une peau artificielle, il peut également en construire une directement à partir de la réalité de son outillage (pinceaux, couteaux, brosses, etc.) et mettre en évidence non pas l’immatériel de la peinture, mais la matière qui l’incarne : peinture, médium, pigments, etc.

C’est là que la distance devient impensable au musicien que je suis, et ma connaissance de la peinture pas assez fine pour envisager une réflexion convenable. Il ne faudrait en effet pas comparer ce travail sur la matière picturale avec celui, par exemple, sur le timbre instrumental. On se tromperait à penser que les œuvres de Bach écrites pour des formations indéterminées, en ce qu’elles dépassent les spécificités instrumentales, relèvent d’un travail textural plus avancé que certaines œuvres du XXème siècle qui s’appuient justement sur les propriétés d’instruments déterminés.

S.D. // Peut-on envisager un parallèle entre le travail que réalise le peintre Bacon, notamment sur la distorsion des corps dans le mouvement et votre recherche compositionnelle menée sur la transformation des textures et de leur évolution dans le temps ?

C.D.W. // C’est une question encore plus difficile, dans la mesure où les dynamiques respectives de l’image et du son sont extrêmement différentes, pour ne pas dire incommensurables. Il faudrait pour y répondre franchir la double frontière du formalisme et des phénomènes de chacune de ces deux disciplines.

Néanmoins, je veux tout de même avancer que, dans la peinture de Bacon comme dans certaines considérations musicales, l’évolution de la texture, à travers l’espace ou le temps, n’a pas pour objet de mettre la texture en mouvement, car Bacon est avant tout un peintre de la figure, ainsi qu’il l’a dit lui-même, mais davantage d’étendre le champ opérationnel de la texture à des échelles plus larges. Ainsi, la toile ou la partition devient-elle forme, c’est-à-dire macro-texture, donc objet sensible.

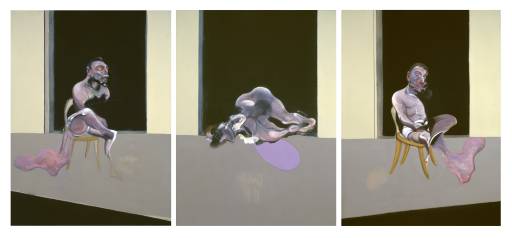

S.D. // Les triptyques sont très présents dans l’œuvre de F. Bacon mais sont aussi déclinés dans l’œuvre de Picasso, un de ses maîtres incontestés. Francis Bacon dira qu’il s’agit pour lui d’« exprimer un sujet, qui est toujours le même et que l’on ne peut pas changer, mais en trouvant des formes à chaque fois ». Pourrait-on transposer ainsi ces formes picturales en musique, et, par « analogie », les rapprocher de façon grossière de ce que l’on nomme le « thème et ses variations » ?

C.D.W. // J’aime beaucoup cette formule de Bacon, elle me paraît centrale dans la pensée artistique contemporaine – en tout cas dans l’idée que je m’en fais. Il y a dans un triptyque l’idée que l’artiste peut proposer trois formulations différentes d’un même sujet, donc qu’il y a une dimension supplémentaire de perspective et la possibilité pour la forme de s’épancher au-delà de son cadre habituel. Dans le cas de la peinture, la forme de l’œuvre déborde les limites géométriques de la toile, dans le cas de la musique, celles de la durée.

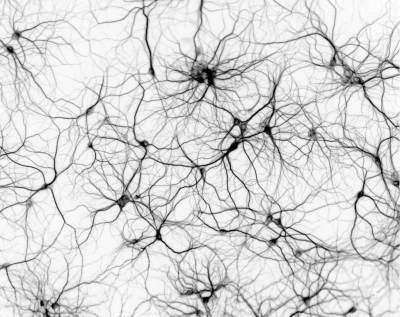

Le triptyque, c’est aussi l’articulation hors-temps de trois états « superposés », proposés indistinctement à la conscience, sans qu’un lien de causalité opère entre chaque. Bien qu’on puisse effectivement les rapprocher d’une forme « thème & variations » classique, il faut l’en distinguer par son absence de hiérarchie. Dans des variations, chaque itération est dérivée d’un unique thème, souvent placé au début de l’œuvre et qui relie toutes les variations entre elles. Dans une forme par plans indépendants (comme un triptyque), il n’y a pas de racine commune dans l’œuvre elle-même. Les relations qu’entretiennent les plans entre eux sont d’ordre plus complexe, notamment combinatoire. Il y là quelque chose de cette même opposition que fait Deleuze entre un arbre, dont toutes les branches ont racine commune, et un rhizome, dont les ramifications sont susceptibles de germer en n’importe quel endroit de la structure, tout en conservant, dans notre cas musical, des propriétés intrinsèques qui font l’unité de l’œuvre.

S.D. // En poussant plus loin cette idée, ne pourrait-on pas soulever, dans votre œuvre, le fait que la présence de variations timbrales – je fais ici référence à Prima et à votre trio I keep light pour flûte, voix mezzo et piano – s’apparente à une démarche méthodique et structurée d’une construction du discours musical qui ne s’achève qu’après épuisement du matériel artistique et compositionnel dans un cadre donné – à la différence près que la forme du tableau est une limite imposée au peintre, contrainte que n’a pas le compositeur ? En d’autres termes, envisagez-vous les transformations de timbre à partir d’un son (ou d’un accord) qui servira alors de support à toutes les variations de la ligne temporelle ?

C.D.W. // Il y a effectivement dans ces deux compositions, comme dans d’autres, la volonté de travailler par plans. La question se pose alors de définir, musicalement, ce qu’est un plan. Nous avons parlé de texture et vous parlez ici d’épuisement, c’est une définition intéressante : un plan musical comme l’épuisement combinatoire d’une texture musicale. Chaque plan est maintenu dans un état de variation interne ; ceci est susceptible de briser efficacement la ligne temporelle et de disqualifier une perception narrative de la forme.

Je n’envisage donc jamais de transformation ni de processus, que je considère comme une facilité (bien que cette dernière notion ait énormément contribué à l’autonomie intellectuelle de la musique au XXème siècle). On compose avec l’essence d’une œuvre, ce qu’elle est, à travers ses mouvements internes. Il ne s’agit pas de penser la forme comme une unité atomique mais comme une multiplicité organisée, qui change en elle-même, par elle-même, et rien d’extérieur à elle ne saurait guider mes choix compositionnels. Il est donc aussi impensable pour moi d’affilier la composition à une trame narrative prédéfinie, autant qu’à une improvisation qui ne chercherait pas une identité à l’œuvre. Reste alors la solution la plus éprouvante, mais nécessaire, entendre et comprendre sans cesse la totalité de l’œuvre, sans la fragmenter ni la développer, jusqu’à ce qu’elle atteigne son terme dans un seul et même mouvement.

S.D. // Dans son imaginaire, Francis Bacon visualisait d’un coup des formes qu’il reproduisait ensuite sur la toile ; de même, le compositeur P. Dusapin (élève de Xenakis) qui, lorsque celui-ci écoute de la musique, organise mentalement des formes dans l’espace avant de les mettre sur papier. Partagez-vous ce même vécu ou entendez-vous plus volontiers des couleurs timbrales et des fréquences de sons bien précises qui seront ensuite organisées sur la feuille ?

C.D.W. // On peut supposer l’habilité de l’esprit à penser plus volontiers des formes visuelles que toute autre sensation. Lorsque la discipline s’y prête – architecture, peinture – il est légitime de concevoir par des prédicats visuels la forme de son œuvre. Dans le cas musical, ce rapport est, nous l’avons dit, plus complexe. Bien que la vision aille sûrement au-delà de la seule géométrie et colorimétrie des formes, le son relève d’une nature si singulièrement différente de l’image que je ne peux me résoudre à l’asservir aux seuls concepts spatiaux. La partition est précisément une représentation spatiale, mais elle est aussi une représentation symbolique d’un phénomène qui n’est pas réductible à des composantes spatiales.

Dans mon travail, je rejette presque systématiquement ce qui ne relève pas du fait musical : esquisses, dessins ou plans formels, parce qu’ils ne permettent pas, à mon sens, de sauver le phénomène, c’est-à-dire de l’accepter pour pouvoir le plier à son imagination. Favoriser la géométrie, ainsi que le disait Bergson, c’est nier la nature du temps comme changement, et incidemment le phénomène, en particulier celui qui nous intéresse : le son. La vision, c’est une certaine distance immatérielle aux choses, l’impossibilité du contact physique, c’est la posture de l’observateur passif. Le son, au contraire, est un phénomène plus pénétrant, plus envahissant aussi, parfois même agressif.

Je comprends que Xenakis, par sa formation, ou Dusapin, par son héritage, se soient intéressés à la notion de forme dans sa conception spatiale, à savoir forme géométrique. Néanmoins, cette même géométrie n’admet pas de texture, et c’est le phénomène instrumental qui doit être réintégré ensuite pour donner corps à cette géométrie. Ceci me semble caractéristique de ces deux compositeurs. En ce qui me concerne, et je ne me mesure pas à eux, la géométrie ne m’intéresse pas parce qu’elle exclut de facto le corps, qu’il faut alors réintégrer de façon plus traditionnelle. Je souhaite donc procéder à l’inverse : non pas penser l’espace, mais penser le son.

Lorsque je dis penser le son, je ne parle pas non plus d’une approche métaphorique, ou inspirée de l’analyse physique, comme ont pu en développer les compositeurs de la génération spectrale, mais d’une approche purement musicale du son : comment la partition, outil formel, peut-elle nous aider à explorer le phénomène que perçoit notre entendement.

S.D. // Dans votre composition, appréhendez-vous les différentes transformations timbrales comme une forme de « mobilité » de la « Figure » dans une structure formelle donnée telle qu’on la trouve dans l’œuvre de Bacon ? Est-elle rattachée à la notion de rythme dans votre œuvre ou est-ce un « mouvement » lié à l’évolution du timbre et de la « Figure » développée précédemment ?

C.D.W. // Je ne sais que dire de la transformation, sinon qu’elle n’est ni mouvement, ni mobilité. Pour des raisons tant linguistiques que culturelles, notre civilisation a toujours eu du mal à penser le temps sans le mouvement, parce que ce dernier est perceptible, là où la transformation ne l’est pas, dont seuls les résultats nous font concevoir « l’existence ». Les timbres et les textures comptent parmi ces résultats, des quasi-états que notre esprit élabore pour comprendre, identifier ce qui est et ce qui passe, distinguer ce qui est transformé de ce qui persiste.

Pour pouvoir répondre à votre question, il faudrait en outre dire ce qu’est une figure en musique ; c’est, je crois, plus difficile encore qu’en peinture. S’agit-il de la version moderne du bon vieux thème, c’est-à-dire un objet reconnaissable malgré les différentes transformations, justement, qu’il subit ? Dans ma musique, il n’y a pas vraiment de transformation de la texture en dehors d’elle-même. Elle n’a ni contexte, ni « en-dehors ». Par conséquent, elle ne fait pas l’objet de transformations macroscopiques, elle est elle-même témoin de sa propre transformation, déformation interne, introspection. Il n’y a donc pas mouvement de cette texture en tant qu’objet, il y a mouvement de l’objet, indécision de son essence, dont finalement pas d’objet lui-même. Je voudrais composer des transformations sans objet.

S.D. // Votre musique fait-elle plus appel à la mémoire ou à l’immédiateté ? Pouvons-nous envisager qu’elle se construit avec le temps ?

C.D.W. // Les deux réponses sont équivalentes ; il est possible que la musique fasse à la fois appel à la mémoire et à l’immédiateté, mais encore à aucune de ces deux catégories. La sensation musicale est singulière parce que nous la situons très mal dans la durée. Il nous faut parfois le même infime laps de temps pour identifier un timbre, une œuvre toute entière ou un compositeur et tout son répertoire !

Il faudrait pouvoir s’entendre sur ce qu’est la mémoire, au moins celle de la musique si cela a un sens, et ce qu’est l’immédiateté en musique. Dans la musique classique et au-delà, les unités de temps sont claires : la note, la mélodie, le mouvement, etc. Le XXème et maintenant le XXIème siècle se dépêtrent difficilement de ces archétypes et il faut, pour penser la sensation musicale, accepter de repenser la composition de la musique. Il faut mettre en doute la note autant que le son, l’écriture autant que l’instrument. Ce n’est donc pas avec le temps que la musique se construit mais avec un rapport au temps, avec une conception du temps. J’insiste beaucoup sur ce dernier point parce que je le crois crucial ; trop de travaux se contentent d’une conception ordinaire du temps, très souvent extra-musicale. Il incombe, au contraire, aux compositeurs de construire une pensée du temps qui leur soit propre ; c’est à ce prix que nous pouvons intégrer ou exclure les concepts de mémoire et d’immédiateté, qui ne relèvent pas forcément de la musique.

S.D. // Est-ce une préoccupation pour vous – et que partagent par ailleurs les peintres – de travailler sur et avec les formes (visibles et invisibles) ?

C.D.W. // Oui, et en premier lieu d’interroger la notion de forme. J’ai tendance à penser la forme comme le point limite ou le temps s’écrase en espace, où il n’y a plus ni mémoire, ni immédiateté, il y a forme. C’est peut-être in fine le seul objet de la composition, pour peu que l’on trouve au mot forme une acception strictement musicale.